초등학교 시절 핸드볼 하던 기억 새록새록

한국여자 핸드볼이 홈팀 중국을 꺾고 준결승에 진출했다는 반가운 소식이다. ‘우생순’ 그 행복한 순간이 재연될 것인가?

초등학교 2, 3, 4학년때 핸드볼을 했었다. 농촌 시골학교에서 한다는게 쉽지는 않았지만 대전 충무체육관까지 가서 충남 부여의 한 초등학교 선수들과 승부를 겨뤘던 기억이 난다. 점수는 모르겠는데 여하튼 우리팀이 졌다. 벌써 25년전 일이라 가물가물하다.

그래서 핸드볼에 대한 관심은 남다르다. 영화 ‘우생순’이 개봉됐을때 한걸음에 달려가 보면서 연신 고개를 끄덕이며 공감했었다. 슬며시 오랜 추억이 생각나서 참 좋았었다.

이 핸드볼 공이라는게 적당한 호박 크기만한데 단단하기는 엄청 단단하다. 그 탓에 손가락이 늘 부어 있다. 패스한 공 잘못 받으면 삐끗하기 때문이다. 손가락 부상을 늘 달고 살아야한다. 팔목은 또 얼마나 시큰거리는지...

핸드볼 공이 중요부분에 맞으면 하늘이 노래진다

공 속도! 잘 알려진 사실이지만 슛 할때 여자선수들도 시속 90km가 넘는다. 엄청난 속도이다. 하물며 남자 선수들은 어떻겠는가? 무척 딱딱한 재질로 된 핸드볼공으로 혹시 머리 맞아본 사람 있을까? 초등학교때 이 공으로 머리 맞고 피그르르 쓰러지는 사람 여럿 봤다. 동료 선수들중에 말이다.

골키퍼!

이거 목숨(?) 걸어야 한다. 아니 몸을 걸어야한다. 특히 수비하다가 상대편 공을 인터셉트(가로채기)해 단독 드리볼로 무서운 속도로 달려와 높이 점프해 골대에 내려 꽂을때 골키퍼는 ‘죽었구나’ 생각해야 한다. 실제로 엄청난 공포감이 밀려온다.

공격할 때 슛을 쏘는 거리는 7미터인데, 단독 드리볼로 점프해 코앞에서 슛할때는 그 거리가 4미터 정도 된다. 바로 코앞이다. 게다가 달려오는 힘과 점프의 무게까지 온 몸에 실어 슛을 날리니 그 속도가 얼마나 빠르며 강도는 어떻겠는가?

한마디로 그런 상황에서는 공이 아니라 총알이다. 골키퍼 입장에서는 전혀 감이 잡히지 않는다. 재수 좋아 골 포스트 맞고 튕겨나가길 바라야한다. 그것도 아니면 두 팔, 두 다리 큰 대자로 뻗어 아무곳이나 맞고 튕겨나가길 바라야한다. 전혀 예측할 수 없으므로 총알받이라고 해도 과언이 아니다.

핸드볼 골키퍼는 대담해야한다. 엄청난 속도로 단독 드리볼하며 점프해 골대 코앞에서 공을 내려꽃는 순간 이것은 이미 운동기구가 아니라 흉기에 가깝다. TV화면에서는 그렇게 심각해 보이지 않지만 정면에서 날아오는 공격수를 맞딱뜨릴때는 숨이 딱 멎는다.

크고 작은 부상 늘 뒤따르는 핸드볼

그 엄청난 공이 배에 맞으면 숨은 쉬지 못하면서도 죽지도 못하는 엄청난 고통을 맛봐야하며 ‘중요부분’(특히 남자)에 맞으면 하늘이 노래지며 쓰러진다. 손으로 막아도 손가락 마디가 삐어서 부어오르고 얼굴에 정면으로 맞으면 구급차에 실려갈 정도이다. 초등학교때 핸드볼 하면서 늘 봐왔던 풍경이다.

당시 어떤 동료는 골키퍼 보다 말고 도망쳐 나오기도 하고 점프해서 슛 날리려고 하자 골키퍼가 그 자리에서 주저앉으며 손으로 온몸을 감싸쥐며 방어자세를 하는 웃지못할 해프닝도 있었다. 표현으로는 ‘웃지못할 해프닝’이라고 했지만 골키퍼 당사자 입장에서는 얼마나 무서웠으면 그랬을까 하는 생각이 든다.

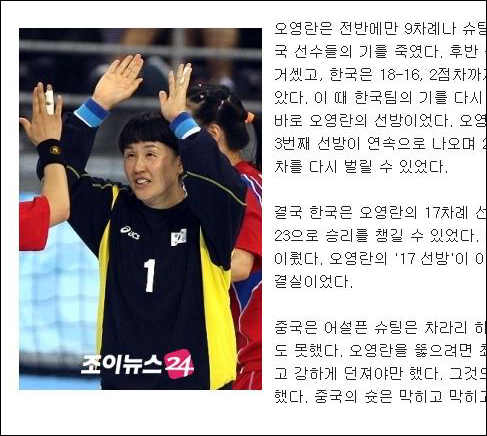

그래서 내가 여자 핸드볼 오영란 선수(골키퍼)에게 감탄하고 박수를 보내는 것이다.

내 어릴적 핸드볼 했던 이야기를 하다보니 골키퍼에 초점이 맞춰졌다. 모두 중요한 위치에서 나름대로 경기를 진행하는 것인데 말이다.

결론은 그것이다. 이 핸드볼이라는 경기는 크고 작은 많은 부상이 따른다는 거. 그렇다고 경기 도중 그것을 호소하기도 쉽지 않다. 특히 손가락 삐끗해 부어오르는 건, 그냥 참고 공을 던져야 한다. 나중에는 하도 단련이 돼 무감각해진다.

이상 올림픽 여자 핸드볼 준결승 진출 보면서 느낀 핸드볼에 대한 단상이었다.